Stellen Sie sich vor: Europa auf der Überholspur, Datenströme wie Autobahnen, digitale Plattformen als Wegweiser einer neuen Zeit. Inmitten dieser Dynamik wirkt Deutschland wie ein Fahrzeug mit angezogener Handbremse – robust gebaut, technologisch fähig, aber zu schwerfällig für die digitale Zukunft. Genau dieses Bild zeichnet der aktuelle Bitkom-DESI-Index. Während andere EU-Länder mit Innovation und Geschwindigkeit punkten, zeigt sich Deutschland als Nation mit Potenzial – aber ohne klaren Fahrplan.

Diese Beobachtung ist mehr als ein Ranking. Sie ist ein Spiegel gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Realität. Und sie ist ein Aufruf zum Handeln – besonders für all jene Akteure, die Vertrauen in digitale Prozesse schaffen und absichern. Denn Digitalisierung braucht nicht nur Technik, sondern auch Integrität, Identität und Verlässlichkeit.

Was der DESI-Index misst – und warum er mehr ist als eine Statistik

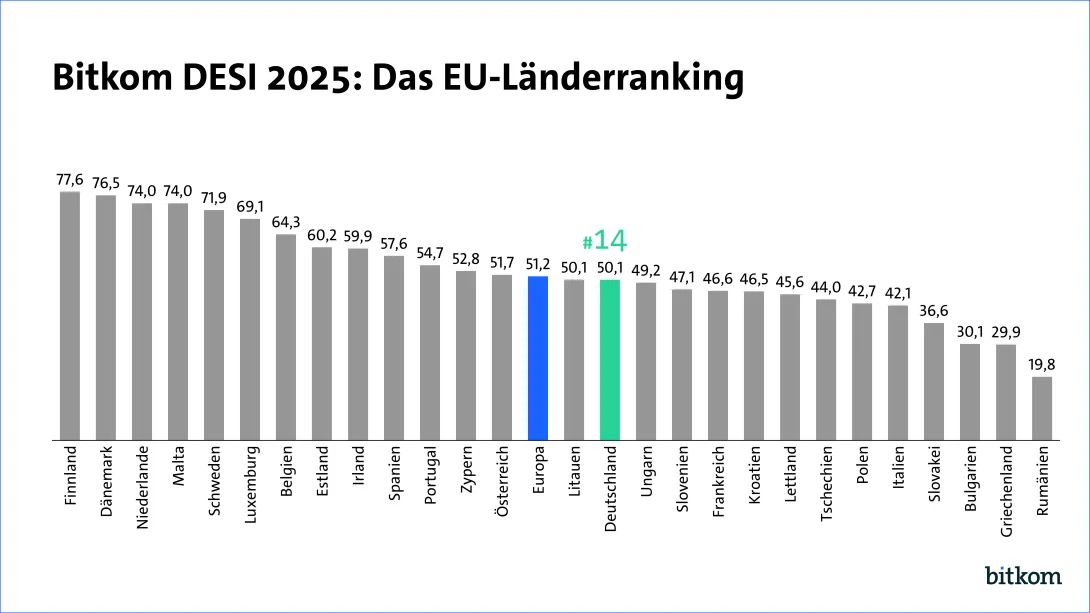

Der Digital Economy and Society Index (DESI), aufbereitet von Bitkom auf Grundlage der EU-Kommission, misst den Stand der Digitalisierung in allen Mitgliedsstaaten anhand zentraler Kriterien: digitale Kompetenzen, Konnektivität, Integration digitaler Technologien in die Wirtschaft und der Stand der digitalen Verwaltung. Diese vier Dimensionen geben zusammen ein Bild davon, wie digital ein Land wirklich ist – strukturell, praktisch und strategisch.

Für Deutschland ist das Ergebnis ein zweischneidiges Schwert. Zwar konnte die Bundesrepublik im Jahr 2025 im EU-Vergleich zwei Plätze gutmachen und rangiert nun auf Platz 14 von 27. Doch im Gesamtkontext bedeutet das: unterdurchschnittlich, insbesondere im Vergleich zu digitalen Vorreitern wie Finnland, Dänemark oder Estland.

Deutschland zwischen Aufschwung und Stillstand – ein Ranking mit klarer Sprache

Die Detailanalyse macht deutlich, wo Deutschland aufholt – und wo es noch weit hinterherhinkt:

- Digitale Wirtschaft: Hier erreicht Deutschland einen starken 8. Platz. Unternehmen investieren zunehmend in Cloud-Lösungen, Automatisierung und KI-basierte Systeme. Der Digitaldruck der letzten Jahre scheint Wirkung zu zeigen – sowohl in der Industrie als auch im Mittelstand.

- Konnektivität: Mit Platz 9 ist die Netzqualität in Deutschland solide, insbesondere beim 5G-Ausbau. Laut Bitkom ist 5G mittlerweile für rund 99 % der Haushalte verfügbar. Gleichzeitig bleibt ein Widerspruch bestehen: Die Verfügbarkeit von Gigabit-Anschlüssen ist hoch, doch nur etwa 6 % der Haushalte nutzen sie tatsächlich.

- Digitale Kompetenzen: Hier liegt Deutschland nur auf Platz 15. Der Mangel an IT-Fachkräften, aber auch an digitalem Grundwissen in der breiten Bevölkerung, bremst viele Initiativen aus. Auch das Bildungssystem hinkt in vielen Bundesländern hinterher, wenn es um medienpädagogische Konzepte oder digitale Infrastruktur geht.

- Digitale Verwaltung: Die deutlichste Schwäche – mit einem 21. Platz im EU-Vergleich. Nur etwa 38 % der Online-Verwaltungsprozesse sind vorausgefüllt, und die Nutzung durch Bürgerinnen und Bürger bleibt gering. Die Kluft zwischen ambitionierten Gesetzesvorhaben und praktischer Umsetzung auf kommunaler Ebene bleibt ein Dauerbrenner.

Digitalisierung ist politisch – und braucht einen klaren Fahrplan

Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst bringt es auf den Punkt: Deutschland braucht jährlich zwei Plätze Aufstieg im DESI-Ranking, um bis Ende des Jahrzehnts im vorderen Drittel zu landen. Damit dieses Ziel Realität wird, reichen technische Investitionen nicht aus. Notwendig sind:

- Ein starkes Digitalministerium mit klaren Zuständigkeiten, das ressortübergreifend denkt und handelt.

- Ein radikaler Bürokratieabbau, der den digitalen Fortschritt nicht länger durch analoge Verfahren lähmt.

- Mehr Tempo bei der Verwaltungsdigitalisierung, durch gemeinsame Standards, föderale Abstimmung und eine konsequente Nutzerzentrierung.

- Gezielte Investitionen in digitale Bildung, um digitale Souveränität in der Bevölkerung zu stärken – von der Grundschule bis zur Weiterbildung von Fachkräften.

Ohne diese strategischen Weichenstellungen wird Deutschland weiterhin im Mittelfeld bleiben – digital ambitioniert, aber nicht führend.

Vertrauensdienste als Schlüssel: Digitalisierung braucht Identität und Integrität

Gerade im Kontext einer effizienteren digitalen Verwaltung – dem aktuell größten Schwachpunkt im DESI-Ranking – spielen qualifizierte Vertrauensdienste eine Schlüsselrolle. Sie sind die unsichtbare, aber essenzielle Infrastruktur hinter rechtsgültigen digitalen Transaktionen. Dazu zählen:

- Qualifizierte elektronische Signaturen, die Vertragsprozesse nicht nur beschleunigen, sondern auch rechtssicher gestalten – sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch in der Wirtschaft.

- Digitale Identitäten, die die sichere Authentifizierung im E-Government und in E-Health-Anwendungen ermöglichen – nach den Anforderungen der eIDAS-Verordnung.

- Zeitstempel- und Siegeldienste sowie Qualifizierte Bewahrungsdienste für qualifizierte elektronische Signatur, die die Integrität digitaler Dokumente auch langfristig garantieren und manipulationssichere Prozesse ermöglichen.

Diese Lösungen sind in der Praxis längst angekommen – auch in deutschen Behörden, Verbänden und Unternehmen. Doch ihr Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Gerade im Zusammenspiel mit der Modernisierung öffentlicher Dienste können sie zur tragenden Säule digitaler Souveränität werden. Anbieter wie Namirial bringen hier langjährige Erfahrung ein, ohne selbst im Vordergrund zu stehen – und tragen so zur digitalen Vertrauensinfrastruktur in Europa bei.

Fazit: Digitalisierung gelingt nur mit Vertrauen – und klarer Zielsetzung

Der DESI-Index 2025 ist kein Grund zur Selbstzufriedenheit, sondern ein Weckruf: Deutschland hat die technischen Voraussetzungen, aber es fehlen digitale Kompetenzen, politischer Mut und eine ganzheitliche Strategie. Die Digitalisierung muss konsequenter gedacht – und rechtswirksam umgesetzt – werden.

Vertrauensdienstleister leisten hierfür einen entscheidenden Beitrag: Sie schaffen die Grundlagen für sichere, nutzerzentrierte und interoperable digitale Prozesse – über Ländergrenzen hinweg. Wenn es gelingt, diese Bausteine systematisch einzusetzen, kann Deutschland nicht nur im Ranking aufsteigen, sondern echte digitale Souveränität erlangen.

Die Zeit ist reif – für digitale Verantwortung, europäische Standards und den Mut, neue Wege zu gehen.