Ein unerwartet nüchterner Befund

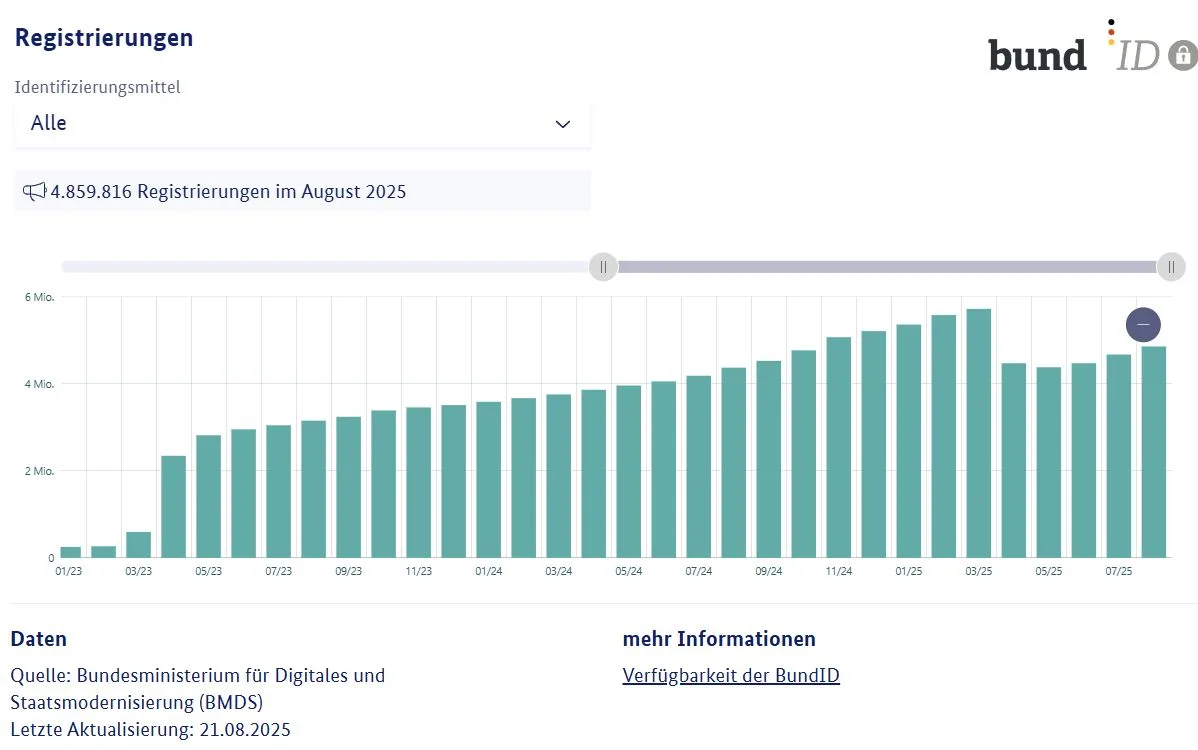

Als im Jahr 2023 die BundID für die Einmalzahlung von 200 Euro genutzt wurde, entstand für einen Moment der Eindruck: Die digitale Identitäten sind in Deutschland angekommen. Doch schon kurz darauf folgte Ernüchterung. Millionen Konten blieben nach der ersten Anmeldung ungenutzt – und seit April 2025 wurden etwa 1,2 Millionen inaktive Konten gelöscht. Die Zahl der aktiven BundID-Konten sank von 5,7 Millionen im März 2025 auf 4,5 Millionen im April – ein deutlicher Rückschritt. Im August 2025 lag die aktive Nutzerzahl bei 4,86 Millionen.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die BundID sollte Bürgerinnen und Bürgern einen einheitlichen Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen eröffnen – von der Beantragung von BAföG oder Elterngeld über die Wohnsitzanmeldung bis hin zur Fahrzeugzulassung. Die Idee: ein zentrales digitales Identifizierungsmittel, das Behördengänge vereinfacht. Doch die Praxis zeigt: Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen die BundID nur punktuell, etwa für einmalige Anträge wie Kindergeld oder die genannte Energiepauschale. Nachhaltige Nutzungsmuster haben sich bisher nicht etabliert.

Europäischer Vergleich: Deutschland hinkt hinterher

Ein Blick nach Europa verstärkt diesen Eindruck. In Österreich ist die digitale Identität längst integraler Bestandteil des Alltags – ob bei Steuerangelegenheiten, Behördenmeldungen oder der Nutzung von Services in der Privatwirtschaft. In Estland wiederum bildet die eID das Fundament für nahezu alle digitalen Prozesse – von E-Government bis hin zum Gesundheitswesen. Deutschland dagegen kämpft mit geringen Nutzungszahlen, einer eingeschränkten Zahl an Services und mangelnder Bekanntheit. Die Konsequenz: Auf die bisherigen Zahlen lässt sich kaum stolz sein. Ohne attraktive und konkrete Anwendungsfälle bleibt die digitale Identität in Deutschland für viele Bügerinnen und Bürger abstrakt.

Ursachen: Wo hakt es?

Die Gründe für die geringe Nutzung sind vielfältig:

- Komplexität der Prozesse: Viele Bürgerinnen und Bürger empfinden die Anmeldung und Identifizierung als umständlich.

- Fehlende flächendeckende Angebote: Zahlreiche Dienstleistungen sind bislang nicht über die BundID verfügbar.

- Geringe Sichtbarkeit: Digitale Identitäten sind für viele Bürgerinnen und Bürger nicht im Alltag präsent – sie kommen nur zum Einsatz, wenn es keine Alternative gibt.

Chancen für die Zukunft

Dennoch ist die digitale Identität ein Schlüssel für die erfolgreiche Digitalisierung des Staates und der Wirtschaft. Gerade im Hinblick auf zahlreiche Veranstaltungen im Herbst wächst der Erwartungsdruck: Konkrete Pläne zur stärkeren Nutzung sollen präsentiert werden. Entscheidend wird sein, Mehrwert und Alltagstauglichkeit in den Vordergrund zu rücken – also über Verwaltungsprozesse hinaus auch Anwendungen in Bereichen wie Banking, Telekommunikation oder E-Health zu ermöglichen.

Perspektive eines Vertrauensdiensteanbieters

Aus Sicht eines qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters wird deutlich: Die BundID allein reicht nicht aus, um Akzeptanz und flächendeckende Nutzung sicherzustellen. Entscheidend ist eine Kombination aus Nutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Mehrwert. Dafür bieten sich mehrere konkrete Ansatzpunkte:

- Integration zusätzlicher Dienste: Digitale Identitäten müssen nicht nur für Verwaltungsleistungen relevant sein. Eine Einbindung in Bereiche wie Banking, Mobilität, Telekommunikation oder E-Health würde die Alltagsnutzung massiv erhöhen und das Vertrauen in diese Prozesse stärken.

- Verknüpfung mit elektronischen Signaturen: Bürgerinnen und Bürger sollten Dokumente nicht nur einsehen, sondern direkt rechtsgültig signieren können – sei es beim Vertragsabschluss, bei Förderanträgen oder in der Kommunikation mit Unternehmen.

- Mobile First: Eine intuitive Nutzung über Smartphone-Apps ist entscheidend. Nur so lässt sich der Zugang niedrigschwellig gestalten und die digitale Identität in den Alltag integrieren.

- Sicherheitsstandards sichtbar machen: Vertrauen entsteht nicht allein durch Technik, sondern auch durch Transparenz. Eine klare Kommunikation über die eingesetzten Verfahren – von starker Authentifizierung bis hin zu zertifizierten Infrastrukturen – schafft Akzeptanz.

- Kooperationen zwischen Staat und Wirtschaft: Der Durchbruch gelingt nur, wenn Verwaltung und Unternehmen die digitale Identität gleichermaßen einsetzen. Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das: ein einziger Zugang für viele verschiedene Anwendungen.

Ein Blick in andere EU-Staaten zeigt, dass diese Ansätze funktionieren: Estland beweist seit Jahren, wie eine konsequent genutzte eID das Rückgrat einer digitalisierten Gesellschaft bilden kann. Österreich hat mit der ID Austria eine Lösung etabliert, die Verwaltung, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen bedient. Deutschland kann von diesen Beispielen lernen – und den Aufbau eines starken Ökosystems mit qualifizierten Vertrauensdiensten und elektronischen Signaturen beschleunigen. Anbieter wie Namirial tragen dazu bei, indem sie verlässliche Identifizierungsmethoden und rechtswirksame digitale Signaturen bereitstellen, die flexibel in bestehende Systeme integriert werden können.

Fazit: Jetzt braucht es den Durchbruch

Der Reality Check zeigt: Deutschland steht beim Thema digitale Identität leider immer noch am Anfang. Die Zahlen sind ernüchternd, doch das Potenzial bleibt riesig. Die kommenden Monate – und insbesondere die Impulse von Politik und Wirtschaft – werden entscheidend sein, ob die BundID und andere Lösungen den Schritt aus der Nische schaffen. Für Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Unternehmen wäre dies ein enormer Gewinn – wenn die digitale Identität endlich so genutzt wird, wie es ihr Anspruch ist: als Schlüssel zur modernen, vernetzten Gesellschaft.